Texto por: Valeria Cipriano

Fotografías por: Javier Vanegas

En un mundo saturado de imágenes fugaces y píxeles sin alma, emerge la voz de Javier Vanegas, un artista cuya obra es un faro en medio de la bruma digital. No se autodenomina fotógrafo, ni siquiera artista plástico, sino un «explorador de la imagen» y un «tejedor de narrativas que trascienden el registro visual». Su camino, que comenzó en los pasillos de un colegio jesuita, ha sido una constante búsqueda de la esencia, de aquello que la cámara no puede capturar por sí sola: la memoria, el tiempo y la profunda interconexión entre las tecnologías ancestrales y las innovaciones más disruptivas.

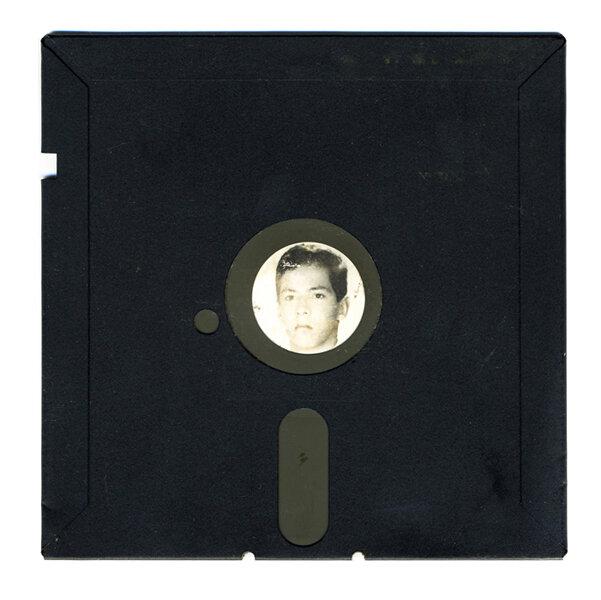

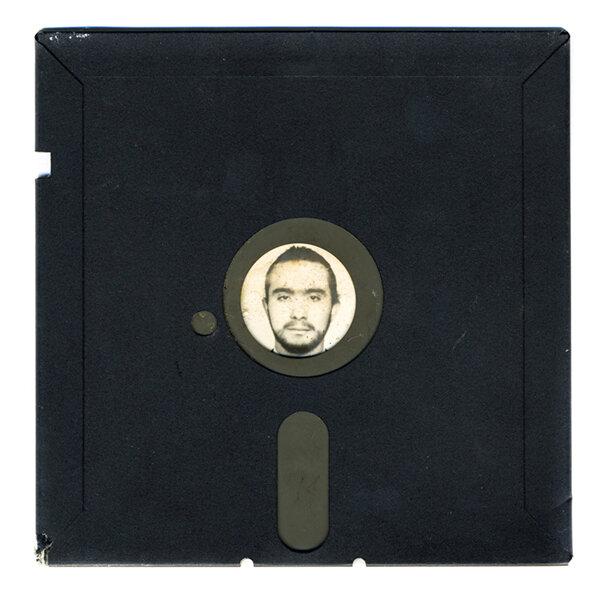

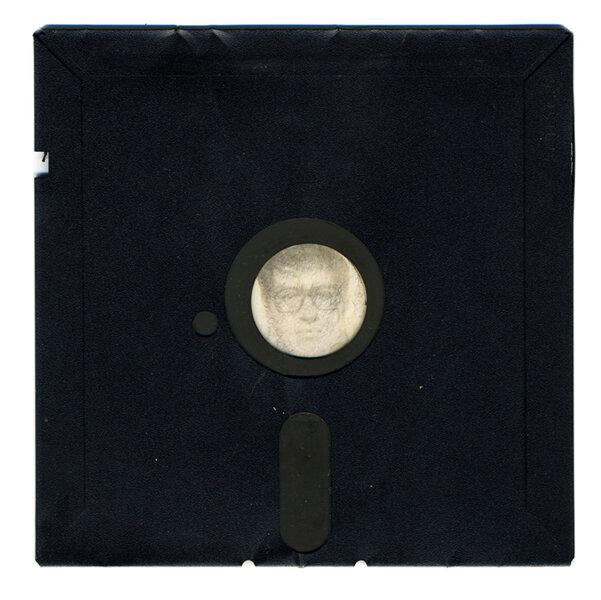

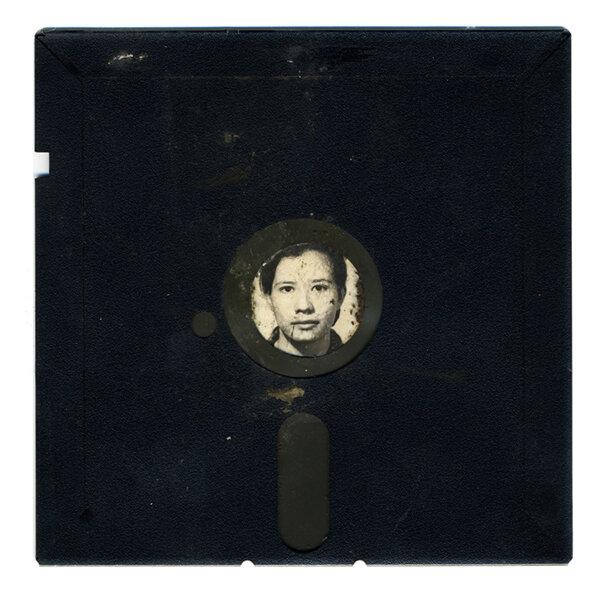

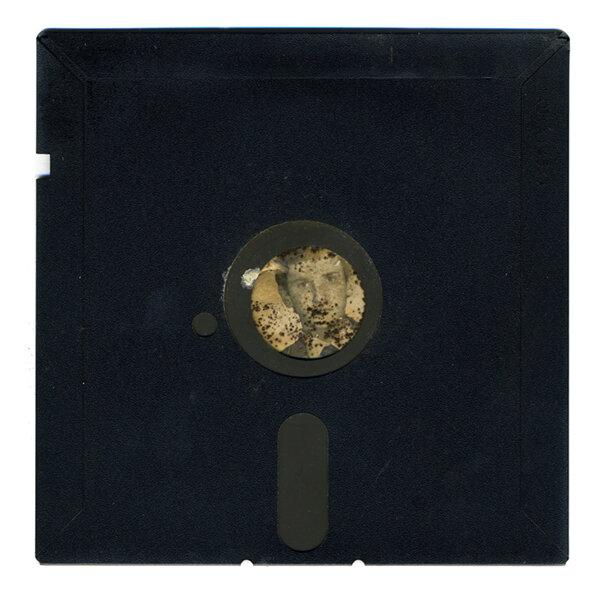

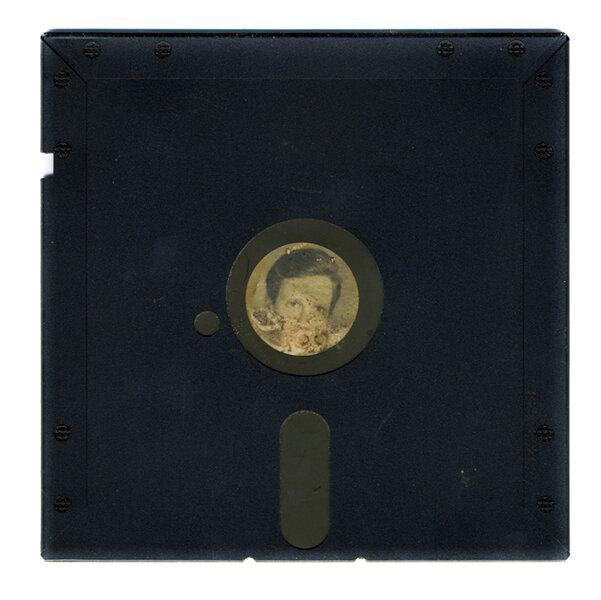

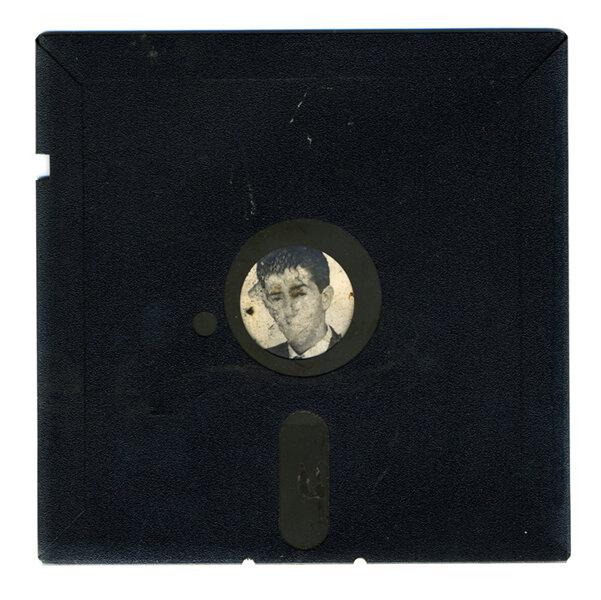

Su aproximación al arte es fundamentalmente distinta. Para él, la fotografía es un medio, una herramienta para entrar en contacto con el mundo sensible. Es también una pregunta sobre cómo influye su mirada en la comprensión de la memoria y las experiencias a través de la imagen en sí misma, una exploración constante que lo ha llevado a intervenir archivos, discos obsoletos o hasta imágenes encontradas en el desuso de lo cotidiano, resignificando su valor temporal y conceptual. Esta idea de «adoptar imágenes», como lo planteó Elisabeth Kübler-Ross, permite que una imagen vuelva a cumplir un propósito en un contexto y tiempo distintos.

Existe, dentro de la fotografía, un género llamado vernácula con un sentido a la recuperación de un registro, de una instantánea perdida, ya fuera anónima o descartada. De allí se derivan varios usos como el archivo fotográfico familiar o la búsqueda de artistas para resignificar todas estas memorias latentes impresas en papel.

“Por ejemplo, los álbumes familiares que terminan depositados en mercados de las pulgas y uno como artista lo recopila, lo reinterpreta y lo pone en orden, digamos que son imágenes en desempleo porque para lo que fue creada ya no está funcionando”, explica Vanegas, haciendo eco con la tradición conceptual, donde objetos cotidianos son despojados de su función original para adquirir un nuevo significado en un espacio diferente.

Por esto mismo, el artista recalca la importancia de ralentizar la mirada, sobre todo en una era de sobrecarga visual donde las imágenes se multiplican exponencialmente. A partir de ahí, surge una pregunta crucial para su desarrollo creativo en la fotografía: ¿tiene sentido seguir produciendo más? Invocando la obra de Penélope Umbrico, quien, con su serie «Sunsets», recopila miles de atardeceres de redes sociales para crear un gran mural. Javier hace una invitación a volver al estado presente, a cuestionar el cliché y la necesidad compulsiva de registrarlo todo. “A mí me parece que tiene que estar muy vinculado a lo simbólico, sensible, de resistencia, también ser capaz de amplificar una voz”, dice.

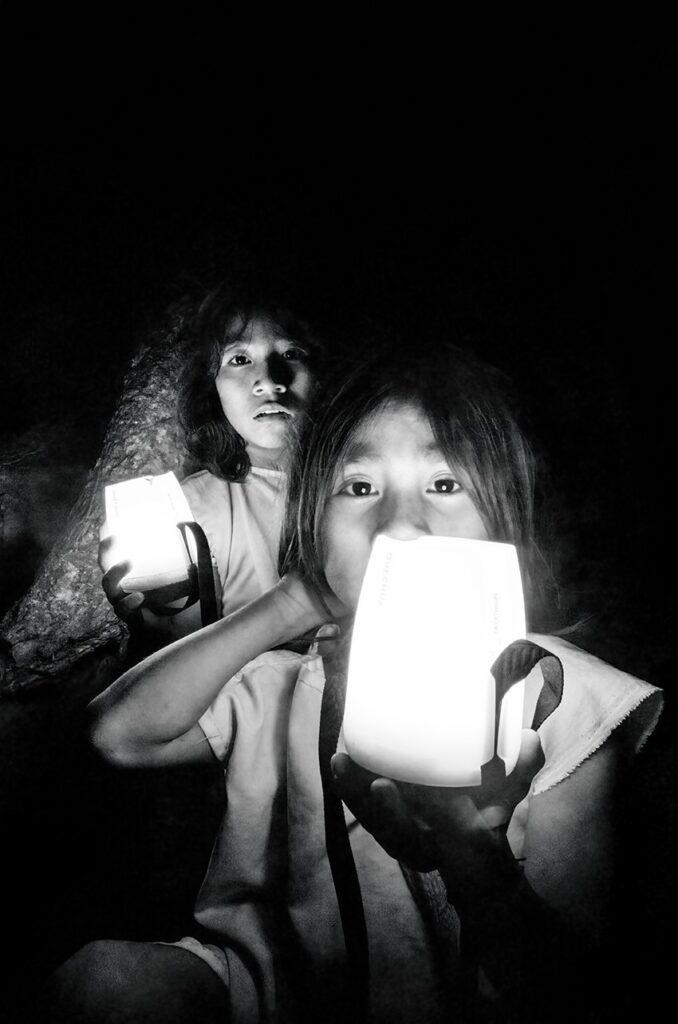

En un inminente deseo por desintoxicarse en cuerpo y alma, Javier Vanegas se aventura por la Sierra Nevada para realizar un retiro espiritual. Sin embargo, desde su llegada en 2019, comprendió que aquel viaje tenía un propósito que iría descubriendo poco a poco. Siendo encontrado por la comunidad Kogui y la Arahuaco, se sumerge en el día a día de estos pueblos indígenas, expandiendo su visión a ajenas formas de vivir la vida.

“Esa mirada que tenía del mundo antes de viajar a la Sierra Nevada ya no me servía porque era una mirada muy colonizada y egoica. Estar allá me permitió hacer una rendición a mis propios valores de verdad y entender otras dimensiones, tristemente —y desde ese pensamiento colonial— pensamos que otras realidades tienen que ser iguales a la nuestra”, explica.

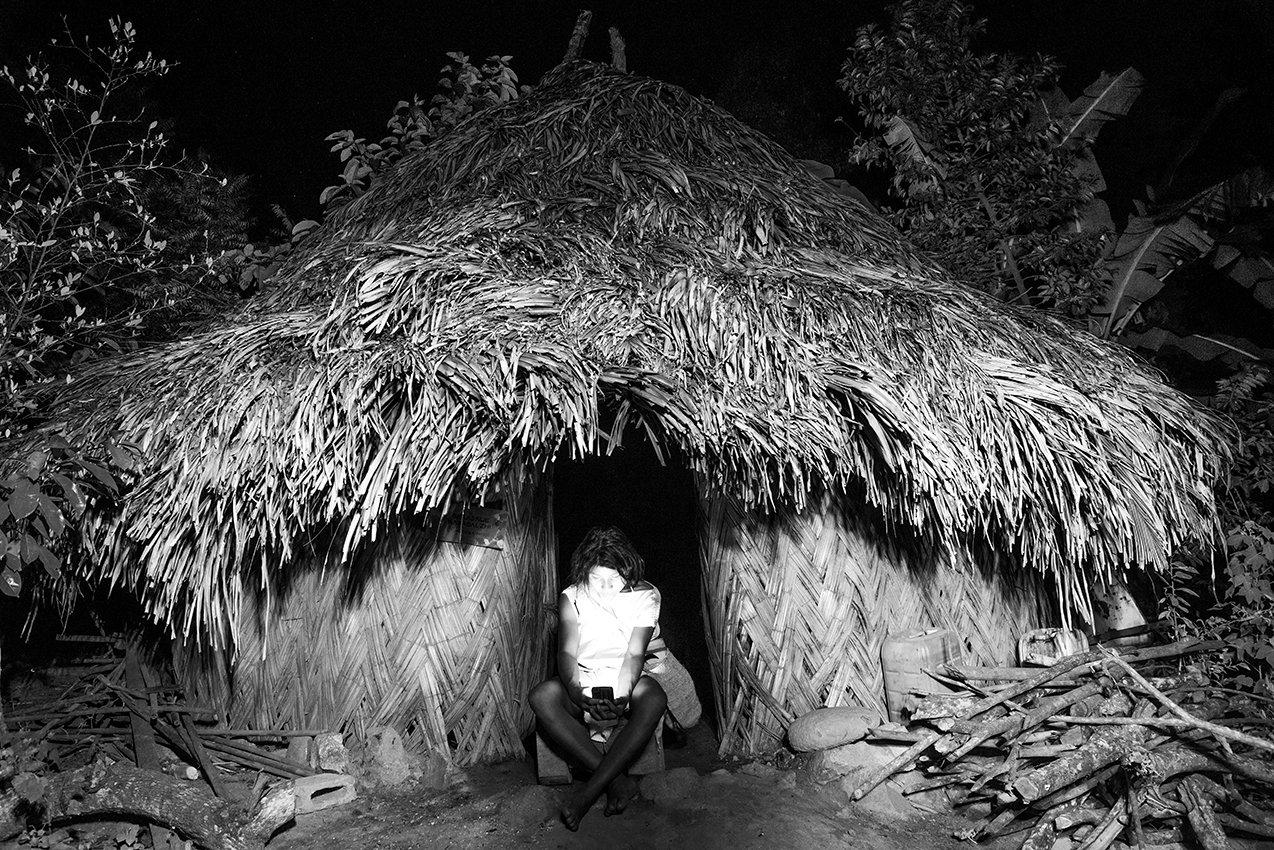

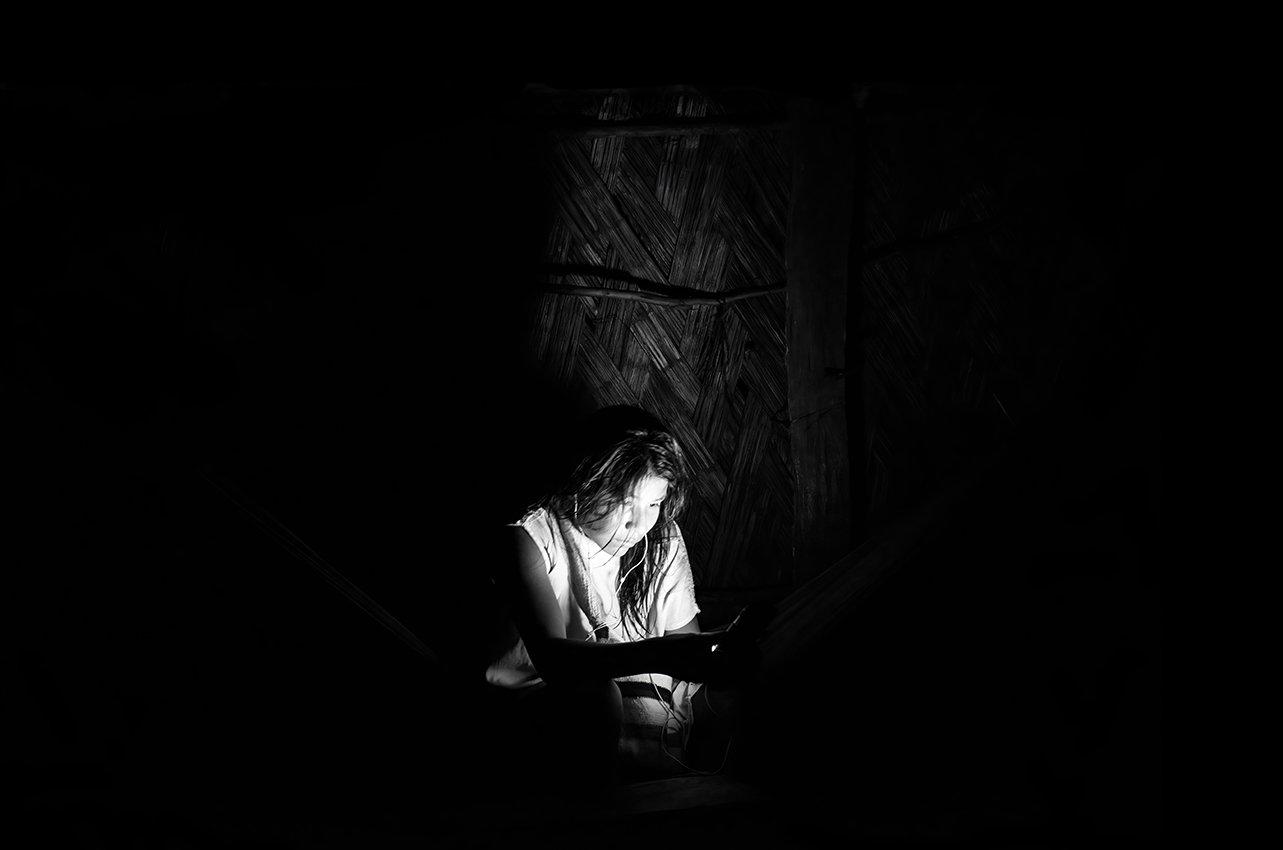

Sin embargo, allí también descubre la forma en que estas comunidades eran lentamente permeadas por las tecnologías actuales, llegando a modificar su diálogo alrededor de sus creencias. A partir de estas experiencias en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, nace IALUNA, una serie fotográfica realizada de manera paulatina en la cual retrata la cotidianidad de los Kogui a través de una nueva ventana: la pantalla de un dispositivo móvil.

Tecnologías híbridas: jayo, IA y el tiempo no lineal

La evolución de su obra lo llevó a un cuestionamiento profundo sobre el dispositivo fotográfico, entrelazando su interés con las tecnologías ancestrales y la inteligencia artificial (IA). Su portafolio es un testimonio de esta búsqueda, una constante indagación sobre los soportes y sustratos, y cómo estos dialogan con el «ergo» de la imagen. Para él, la tecnología no se limita a lo moderno: una mochila, un poporo, una fogata, son también tecnologías.

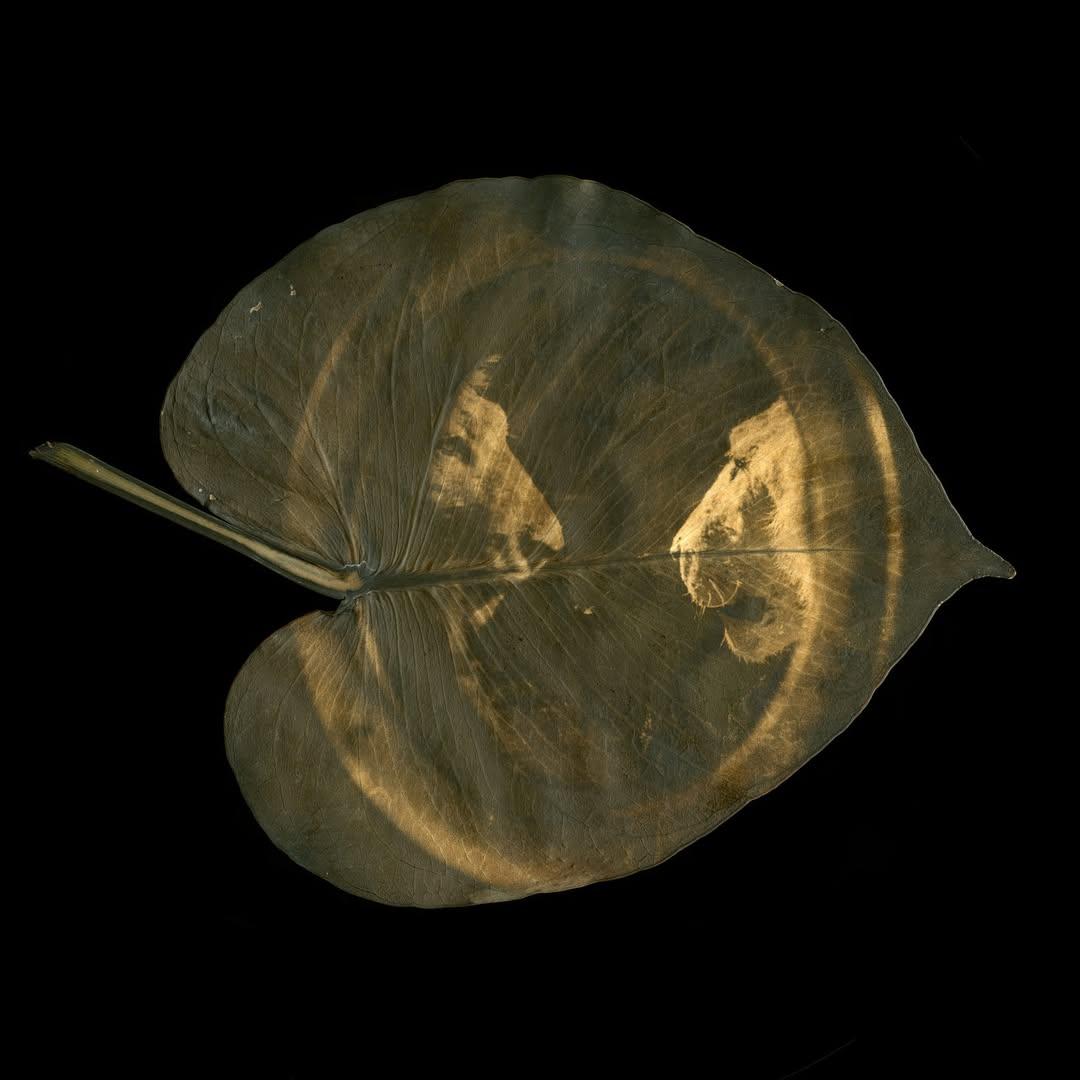

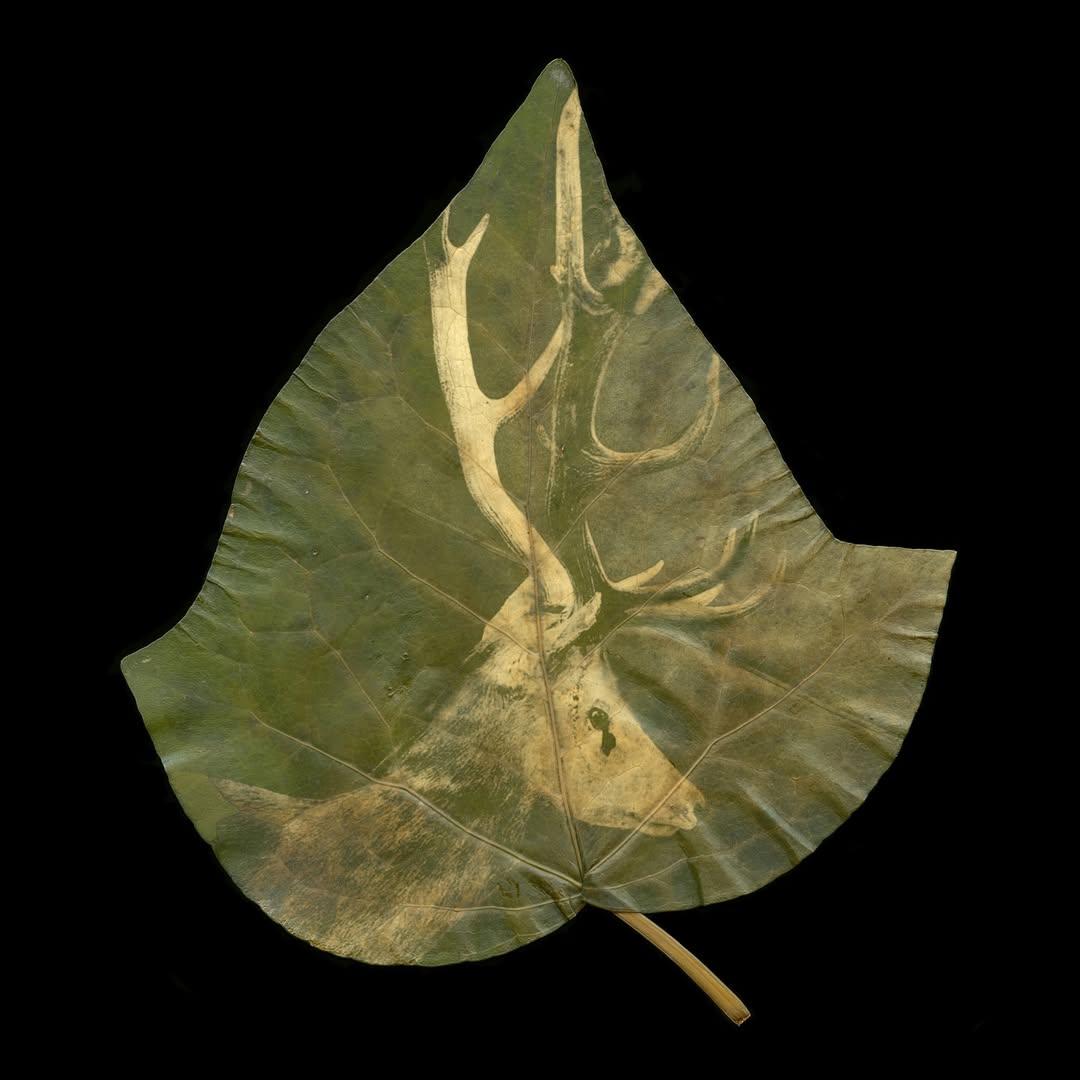

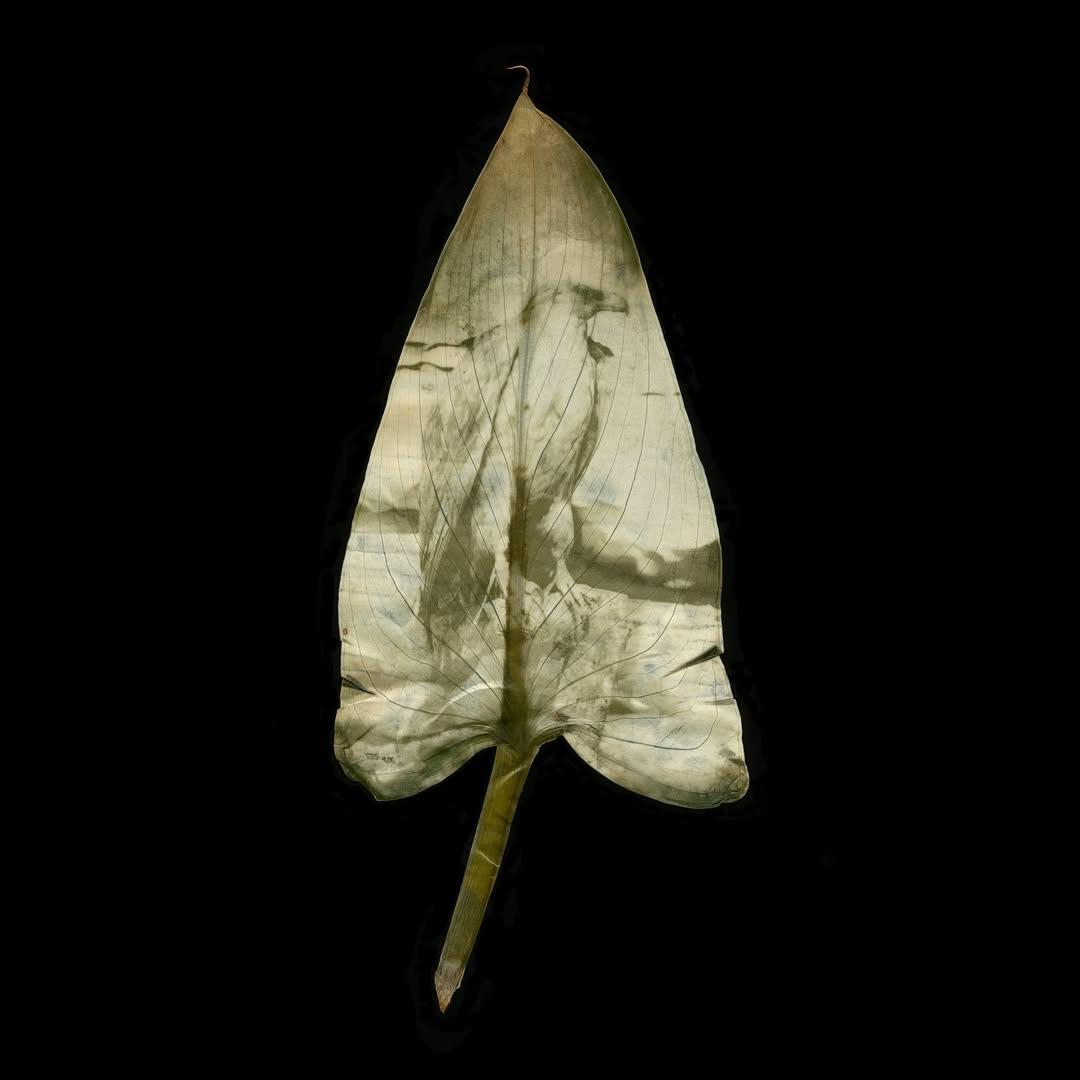

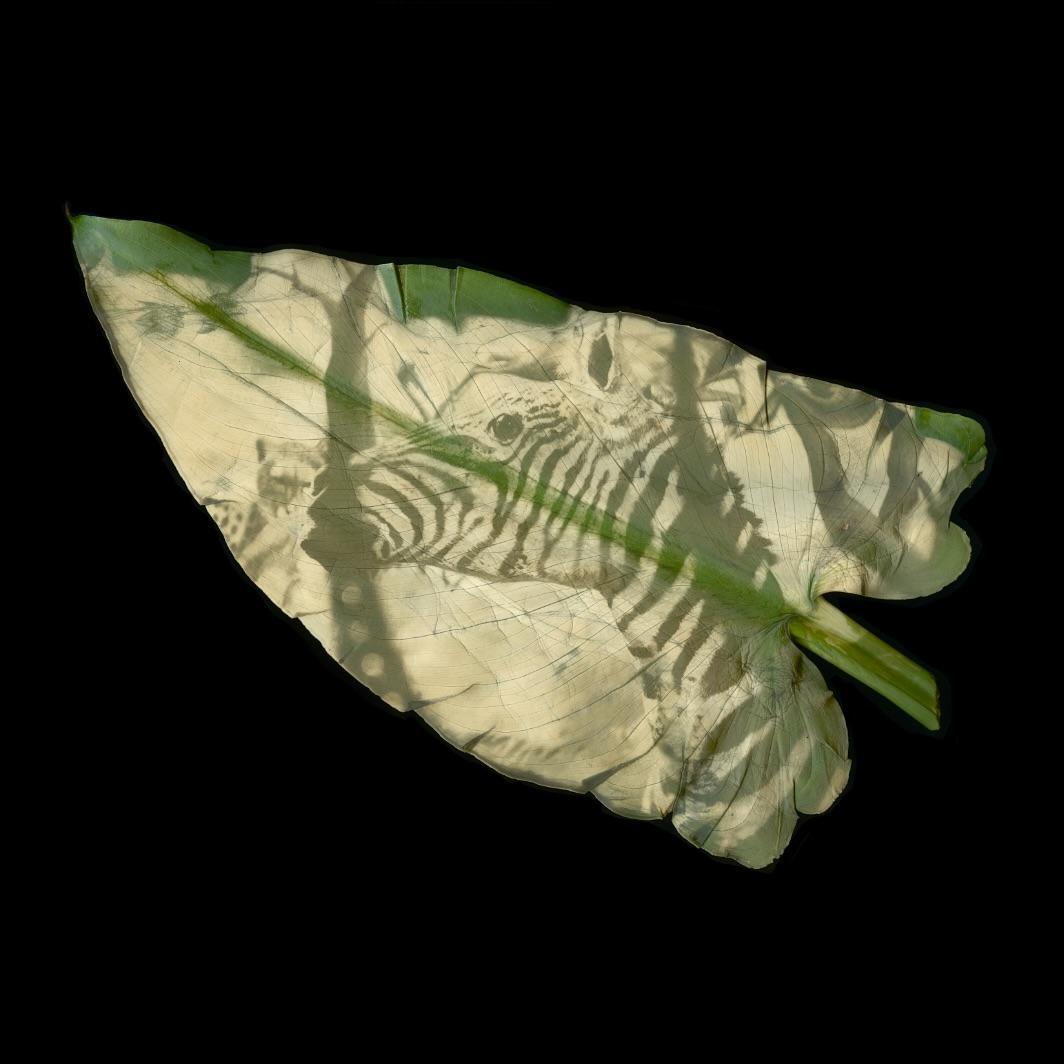

Esta redefinición abre un umbral para el diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, encontrándose con nuevas formas para reproducir imágenes sin la necesidad de tener una cámara digital. Para esto, decidió experimentar con la clorotipia, una técnica de impresión fotosensible con la cual se usan hojas vegetales y la luz solar para impregnar imágenes sobre esta superficie natural. En lugar de productos químicos, se aprovecha la clorofila de las hojas, que cambia de color por medio de la oxidación, con la exposición a la luz para revelar la imagen.

Durante su estadía con los kogui, buscó reivindicar el valor simbólico de la hoja de coca —o jayo en lengua kogui— sobre la estigmatización socialmente construida alrededor de esta planta: la producción y el consumo de cocaína. El jayo constituye un pilar fundamental para esta comunidad indígena, ya que es una parte vital para sus rituales y trabajos espirituales que brinda a su vez componentes medicinales y sanadores.

Fue allí donde combinó este proceso de la clorotipia y la construcción de tejidos en forma de mandalas con las hojas de coca. Este proceso artesanal se emplea para reproducir imágenes sin necesidad de intervenir las superficies con químicos industriales y, su principal material, son las plantas. Para lograr transferir la foto a las hojas, se necesita de una lámina de acetato con la imagen en blanco y negro para permitir el paso de la luz solar.

A partir de allí, las hojas se prensan con un vidrio que permite el paso de los rayos ultravioleta. Por medio de la oxidación vegetal de la clorofila de las plantas, permite que durante los tres días o más bajo la exposición del sol se permita la transferencia sobre la superficie una imagen sintetizada.

La IA, por su parte, le permitió explorar representaciones que el lenguaje y la fotografía convencional no pueden lograr, abriendo universos en la realidad y expresando un tiempo no lineal. A través de prompts, palabras o frases extraídas de los mitos y leyendas de los kogui, creaba imágenes sintéticas con el propósito de continuar amplificando la sabiduría de estos territorios milenarios.

“¿Cómo puedo coger imágenes IA o imágenes sintéticas que me pueden traer representaciones que el lenguaje mismo no lo puede hacer? ¿Cómo puedo expresar un nuevo universo en tu realidad?”, se cuestiona, permitiéndose también responder con que las ideas otorgadas en una forma de representación que no es singular, única, singular ni objetiva.

“Hay un grave error en nuestra forma de percibir nuestra realidad y es mirar las cosas desde un aspecto binario. Negro o blanco, bueno o malo, positivo o negativo. Es entender que hay unos matices intermedios muy grandes. Entonces no es decir que la IA es buena o mala o que la hoja de coca es mala o buena. Desde allí, y dependiendo de su contexto, de la perspectiva y el diálogo, obtenemos la significación”, explica.

En este contexto, la discusión sobre el «extractivismo de la imagen» cobra relevancia. Para él, la diferencia radica en la actitud, en una relación empática y encarnada con las comunidades. Si el trabajo visual reivindica narrativas silenciadas y se exhibe en espacios que reconocen su valor, no hay extractivismo. Es un tejer contenidos visuales que empatizan con las comunidades y con uno mismo, un giro en la mirada que permite una horizontalidad de conocimientos.

El retorno a las prácticas fotográficas ancestrales no es solo un anhelo de los artistas contemporáneos por explorar nuevas técnicas; es una forma vital de re-entender la imagen en la modernidad. En la era del «doomscrolling» y el consumo masivo de imágenes, este ejercicio se vuelve esencial para apreciar las narrativas y propuestas ancestrales.

Procesos como la clorotipia, cianotipia y antotipia ofrecen un nuevo valor a la fotografía, transformándola en un medio que puede amplificar voces y realidades diversas. Estas herramientas permiten ralentizar la mirada en un mundo donde, se estima, consumimos alrededor de 80,000 imágenes al día, invitándonos a ir más allá de la fotografía sin sentido.

Las imágenes, en este sentido, deben ser más que un medio de entretenimiento. Debemos retornar a la necesidad de comprenderlas como un factor de comprensión y de cambio, tanto social como político. La imagen, en su visión, debe estar al servicio de la expansión del conocimiento y la conciencia individual y colectiva.

Nuestros recomendados: