Escrito Por: Juan José Peñaranda Giraldo

Fotografías Por: Juan José Peñaranda Giraldo

Entre el eco de las herraduras y el perfume obstinado del café, Arboleda volvió a pronunciar su nombre. No con altavoces, sino con esa voz que nace de la tierra y se mezcla con la niebla. Un pueblo que se celebra porque recuerda, que resiste porque ha sufrido, y que convierte la herida —ese metal pesado de la historia— en una joya de orgullo.

Arboleda no es un punto en el mapa: es una emoción geográfica. A ella no se llega, se regresa, como quien vuelve a una infancia prestada o a un sueño que aún huele a leña. Sus calles empedradas no se recorren: se escuchan. En cada piedra hay un secreto, en cada casa una resistencia, y en el aire… bueno, en el aire flota algo que ni el progreso ni el olvido han podido diluir: alma.

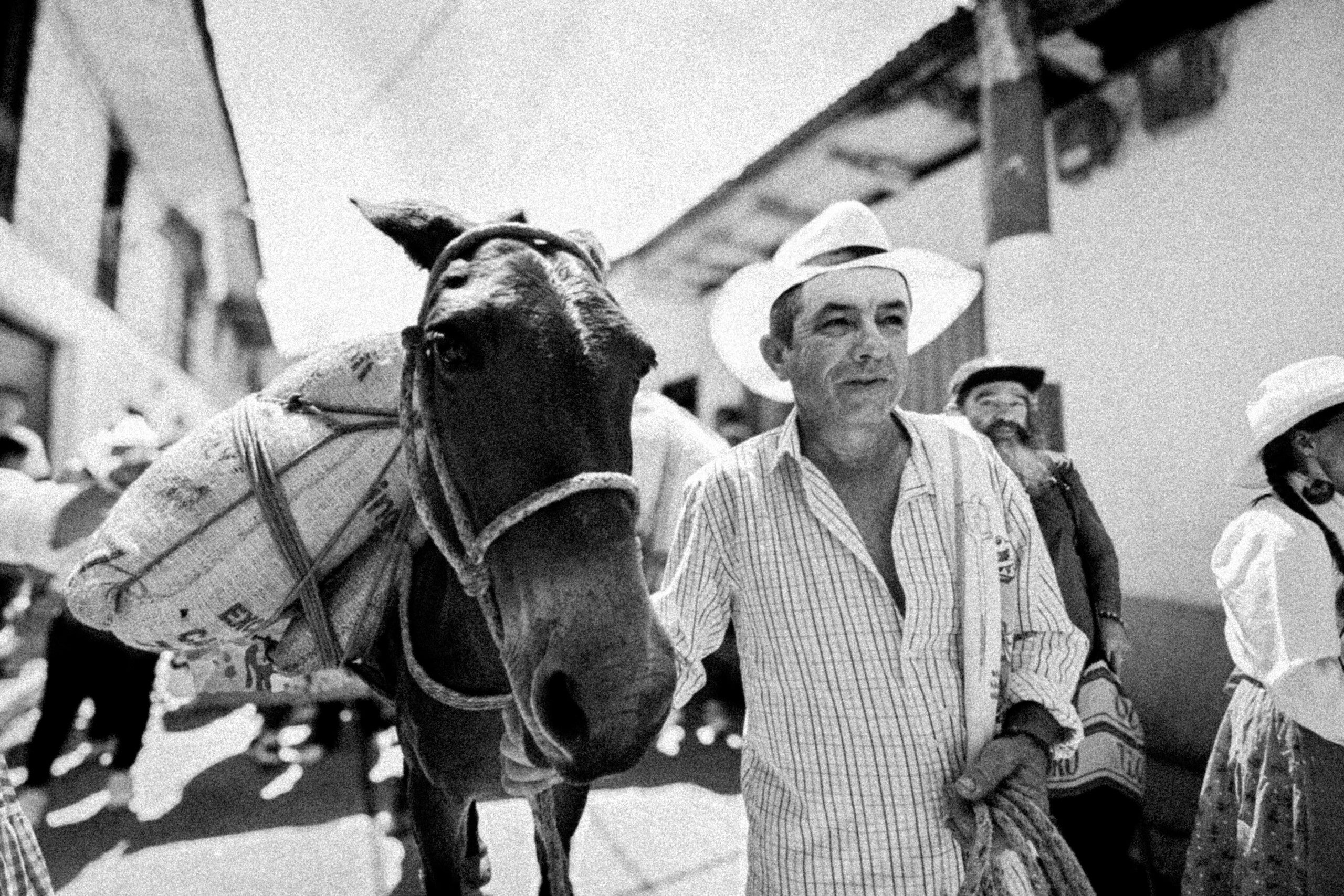

Durante las XVI Fiestas del Arriero, el pueblo no solo celebró su identidad; la defendió con la solemnidad de quien reza. Hubo música, desfiles, risas, y esa forma tan colombiana de desafiar el abandono: sonreír mientras se trabaja. No fue una fiesta, sino una declaración de existencia. Una manera de decirle al país que la alegría también es una trinchera, y que recordar puede ser, paradójicamente, el modo más digno de avanzar.

La Semana Cultural, organizada por la Asociación Agroarboleda, fue un estallido de vida desde el amanecer. Las mulas marcaron el paso con el mismo compás que dicta la historia, mientras los desfiles cruzaban el corazón del corregimiento como un río de esperanza. Hubo juegos, arte, y una alegría serena: esa que nace del orgullo compartido y del cansancio que no se queja. En cada gesto se respiraba una certeza antigua: cuando la tierra se cuida con amor, termina floreciendo también en las personas.

Pero si algo sostiene el alma de Arboleda, son sus gentes. Manos curtidas que ofrecen un tinto con la misma honestidad con que otros reparten discursos. Rostros sin maquillaje, miradas que no saben mentir. Los verdaderos héroes de la fiesta no estaban en el escenario, sino detrás: afinando mulas, sazonando sancocho, avivando brasas y memorias.

Y cuando el sol se escondió, el pueblo se volvió constelación. Guitarras, acordeones, y ese despecho tan nuestro —mitad herida, mitad baile— llenaron la noche. Gabriel Jaime y Los Vacilados del Despecho hicieron que la nostalgia sonara alegre; el Grupo Nocturno la transformó en danza; y Dora Libia, con su voz que parece venir de una cicatriz luminosa, hizo cantar incluso a los escépticos. Hubo lágrimas dulces, abrazos sin pretexto, silencios que valían más que los discursos.

Entre tantas luces, un gesto se volvió símbolo: el monumento al arriero. Una piedra que no es piedra, sino promesa. Una placa que recuerda: “Arrieros somos y en Arboleda nos encontramos.” Más que una frase, una brújula. Ese monumento no habla del pasado: lo actualiza. Rinde homenaje a quienes, con mulas y machete, abrieron los caminos del país antes de que existiera la palabra progreso. Recordatorio de que el alma de Colombia nació entre montañas, sudor y silencio.

Pero Arboleda también sabe que celebrar implica recordar. Bajo la música aún tiembla el eco del miedo. En el año 2000, quinientos hombres armados irrumpieron en su paz; el ruido de la guerra quiso borrar el canto del gallo. El pueblo, sin embargo, no se rindió. Esperó, resistió, perdonó. Y del dolor hizo raíz. De la raíz, fortaleza.

Veinticinco años después, Arboleda florece. No porque olvidó, sino porque aprendió a sanar. Sus cicatrices ya no duelen: enseñan. En cada sonrisa se adivina una lección que el siglo XXI parece haber olvidado: que la bondad puede ser una forma de sabiduría, que el café aún sabe a casa y que el sancocho —ese milagro comunitario— puede oler a esperanza.

Desde lo alto, las montañas parecen custodiarla como viejos abuelos. El amanecer tiñe los techos de naranja, el río murmura una oración sin palabras, y el viento trae un rumor que no se explica: solo se siente. Arboleda no es un lugar: es un estado del alma.

Por eso las Fiestas del Arriero son más que una tradición. Son una ceremonia de pertenencia, un baile entre la memoria y la esperanza. En cada desfile se repite una plegaria: no nos borraron, no pudieron. El pueblo aprendió a reír después del llanto, a reconstruirse con ternura, a convertir el dolor en belleza.

Y cuando la última canción se apagó, el silencio no fue vacío. Fue gratitud. Arboleda había cumplido su promesa: celebrar para no olvidar.

Porque hay pueblos que no se cuentan.

Se sienten.

Y Arboleda, entre las montañas de Caldas, sigue siendo uno de ellos.

También le puede interesar: