Escrito Por: Sebastián Flórez Agudelo

Fotografías Por: Cortesía Archivo Web

En el auditorio del Banco de la República, el historiador Albeiro Valencia Llano volvió a hacer de la historia un acto de presencia. Con voz serena y mirada encendida, invitó al público a recorrer, a través de fotografías antiguas, la Edad de Oro de Manizales, ese periodo que abarca desde 1905, cuando se crea el departamento de Caldas, hasta 1925, año del gran incendio que transformó para siempre la fisonomía de la ciudad.

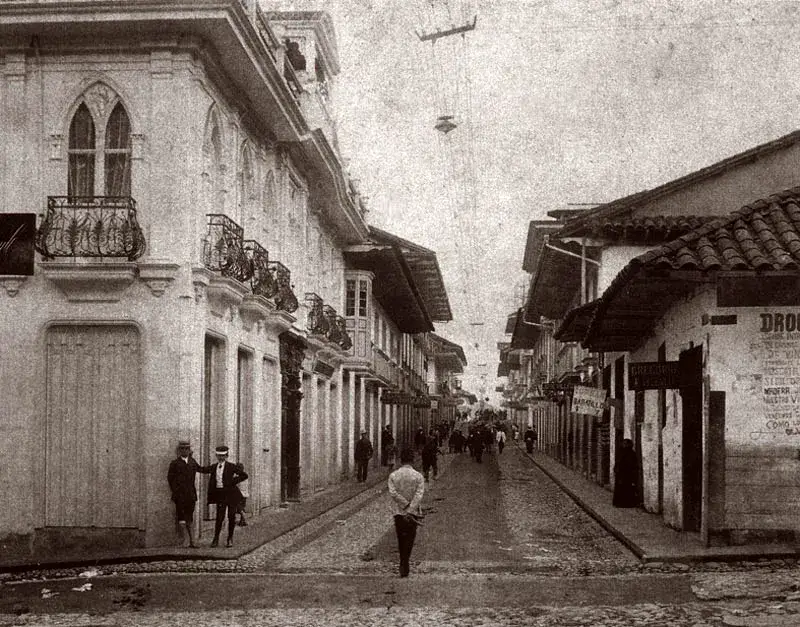

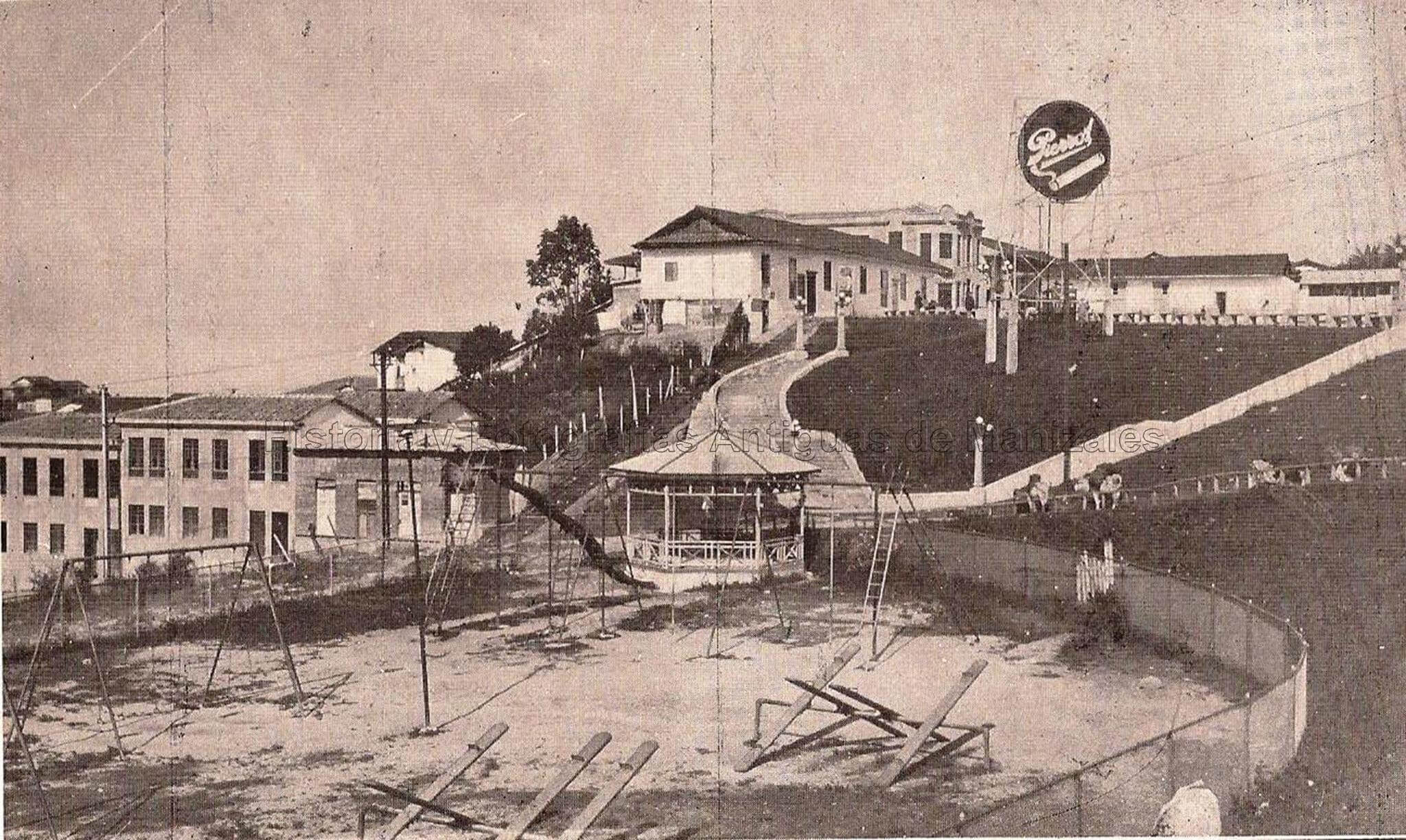

Aquella primera charla, titulada “Manizales cuenta su historia”, fue un viaje en blanco y negro por una ciudad que aprendía a comportarse, a vestirse, a caminar y a soñarse moderna. “Había que aprender urbanidad”, recordaba el maestro, “porque estábamos dejando de ser un caserío y empezábamos a convertirnos en una ciudad que se miraba a sí misma con orgullo”. Las fotografías mostraban calles empedradas, balcones de madera y sombreros que daban sombra a un pueblo en ascenso, donde la elegancia comenzaba a imponerse como un deber moral.

Era la Manizales de las tres normales y de las jóvenes educadas para administrar el hogar, pero también —sin saberlo— para pensar. Era la ciudad donde los maestros enseñaban con fervor y las tertulias literarias discutían el porvenir del país entre páginas de Tomás Carrasquilla. Una ciudad que respiraba educación y aspiraba modernidad, mientras el café se convertía en la savia que alimentaría su desarrollo económico y cultural.

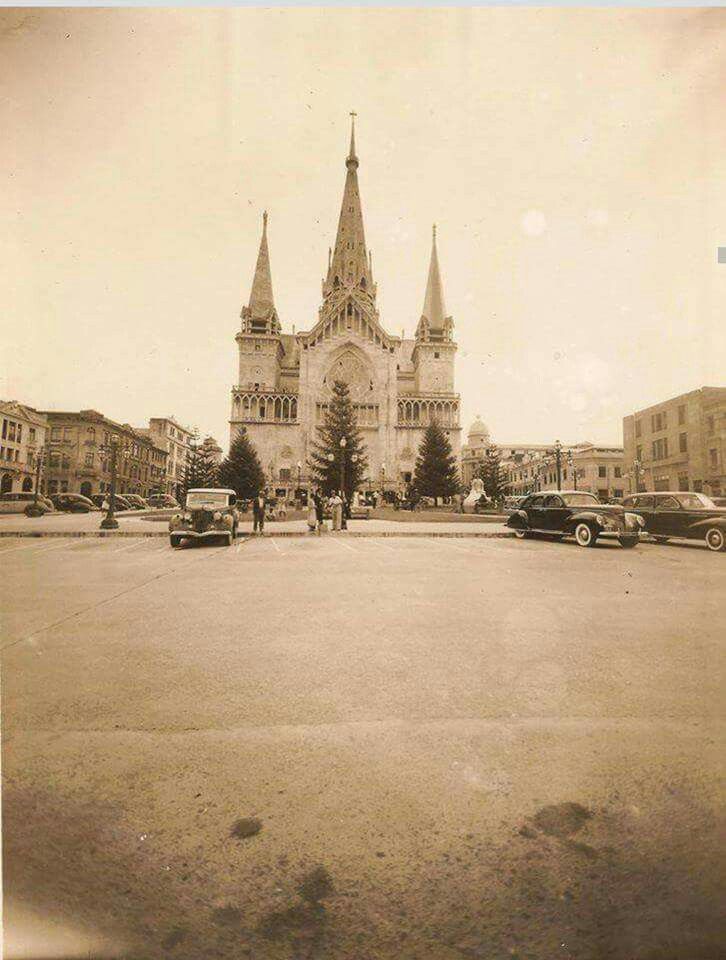

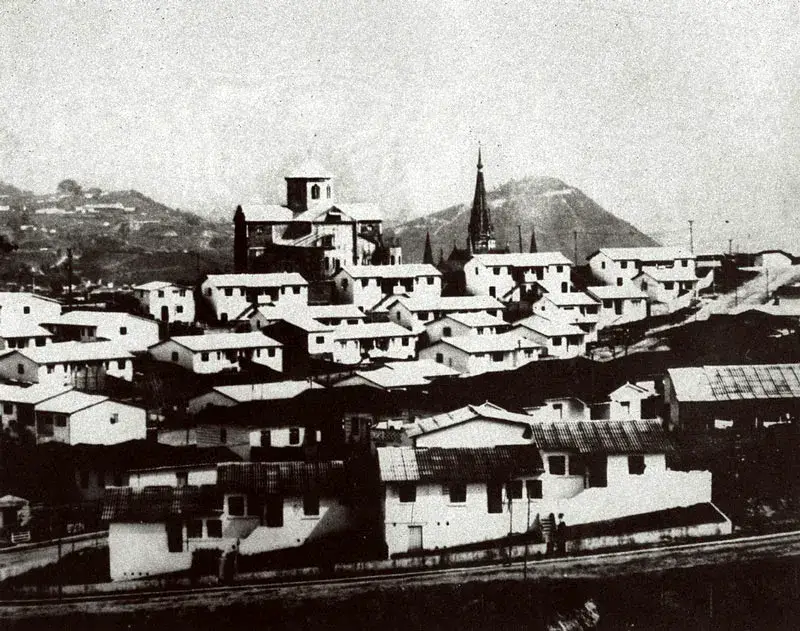

Pero la historia, como la montaña, no da pasos sin vértigo. Los incendios de 1922, 1925 y 1926 consumieron gran parte del centro histórico, reduciendo a cenizas los sueños de madera y barro. Sin embargo, de esa tragedia emergió una nueva belleza: “Manizales resucitó del fuego —decía Valencia—. Lo que el incendio destruyó, la arquitectura republicana lo reinventó”. Treinta y dos manzanas fueron levantadas nuevamente, inspiradas en modelos europeos. Por eso, al contemplar hoy la Catedral Basílica, uno siente que no hace falta viajar a Francia para conocer una Notre-Dame: la de Manizales también es símbolo de resiliencia y memoria.

Y así, entre la niebla —esa que más que un clima parece un temperamento—, la ciudad continuó su camino. Esa misma niebla que, según el maestro, “le da carácter al alma manizaleña”, fue testigo del nacimiento de una mentalidad empresarial que cambiaría para siempre el destino de la región.

Dos días después, el Banco de la República volvió a llenarse. Esta vez, para escuchar la conferencia “La creación de empresas en Manizales: los pioneros del desarrollo”. Con la misma pasión por la historia viva, Valencia describió cómo los primeros empresarios fueron, ante todo, aventureros patriotas. “Montar una empresa en aquel tiempo era una hazaña —decía—. No existía el capital, solo el deseo y el riesgo. Y el que se atrevía a invertir, o se arruinaba o hacía patria”.

Entre los nombres que trajo a la memoria destacaron los de Pantaleón González, Sótero Vélez, Alejandro Gutiérrez, Pedro Uribe Ruiz, Lorenzo Jaramillo Londoño y Carlos Eduardo Pinzón Posada. Hombres que, junto a mujeres anónimas que los acompañaron con inteligencia y coraje, fundaron empresas de café, sal, ganado, aguardiente, transporte y banca. Cada una de ellas fue una semilla del desarrollo caldense.

La economía manizaleña creció al ritmo de las mulas y los caminos de herradura, que conectaban a la ciudad con Ambalema, Cartago, Neira y Murillo. Por esos caminos subían el café y bajaban el tabaco, la sal, el cacao y las ideas. “El café subía con los arrieros —explicó Valencia—, pero también subía con ellos una forma de pensar el progreso”.

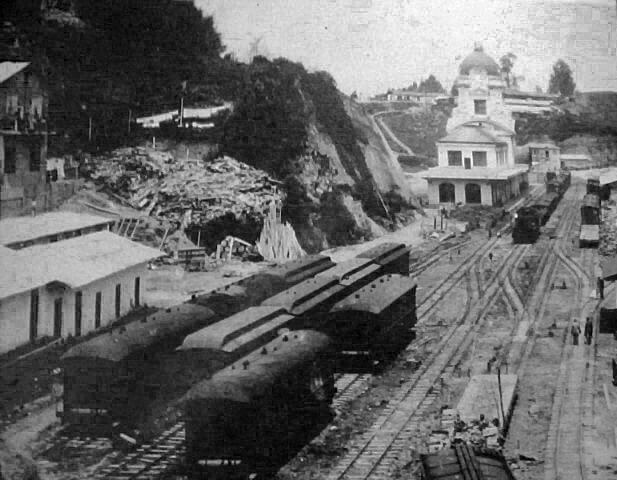

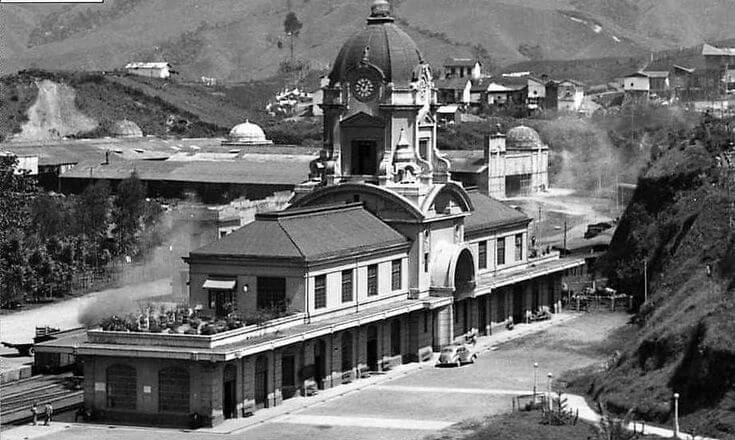

De la mano de esos pioneros surgieron los primeros bancos: el Banco Industrial (1881), el Banco de los Andes (1901), el Banco de Caldas (1915), y con ellos, una nueva cultura económica. La ciudad se consolidó como epicentro del comercio cafetero, al punto de que, para 1910, Manizales era considerada la capital productora de café del país. Desde allí se exportaba a Londres y a Nueva York, gracias al cable aéreo que conectaba con Mariquita y a la navegación por el río Cauca.

El maestro relató, además, cómo la mentalidad de los empresarios locales trascendió el negocio. No se trataba solo de enriquecerse, sino de construir ciudad. Fue así como, en 1905, un grupo de visionarios reunió esfuerzos para crear el Departamento de Caldas, y años más tarde, ampliar su territorio hasta formar la célebre “Mariposa Verde”, símbolo de una región unida por la geografía y por la voluntad de progreso.

La historia de Manizales, según Valencia, no puede entenderse sin reconocer la huella de los pueblos indígenas que habitaron antes estas montañas. Fueron ellos quienes trazaron los primeros caminos, cultivaron el maíz y el frijol, y enseñaron a los colonos la forma de sembrar. “Sobre sus huellas se construyó el progreso”, recordó el maestro, “aunque la historia oficial los haya querido borrar”.

De ese mestizaje de caminos antiguos, selvas abiertas y empresas nacientes surgió una ciudad que aprendió a desafiar su topografía. Fundada “a horcajadas sobre las colinas de la Cordillera Central”, como la describe Valencia, Manizales se hizo vertical, audaz, de belleza indómita. Cada incendio fue una oportunidad para reinventarse; cada crisis, un impulso para volver a empezar.

Y aún hoy, la ciudad sigue conversando con su pasado. En la biblioteca del Banco de la República reposan los álbumes fotográficos que inspiraron la conferencia. Son ventanas a una época en la que la vida se detenía en la plaza para ver pasar el tiempo, y en la que un acto tan simple como sentarse frente a la Catedral bastaba para entender la grandeza de lo cotidiano.

Manizales, en últimas, no solo se cuenta en los libros ni en las fotografías, sino en la manera en que sus habitantes siguen mirando la ciudad con asombro. Una ciudad que, desde su origen, supo que el progreso también podía ser una forma de belleza.

También le puede interesar: